Webサイト仕様書の作成ガイド。掲載項目や作成後の流れも解説

Webサイトを作成する際に重要なことは、制作会社と意思疎通をして認識を一致させることです。そのためのツールとして「仕様書」が利用されます。

仕様書はWebサイトの概要や要望などを記載した書面で、Webサイト作成では大元となる非常に大切なものです。仕様書の完成度合いによって、制作会社と的確なイメージ共有ができるかが決まります。

本記事では、Webサイトの制作を考えている方に向けて、仕様書に必要な項目や作成のポイントなどをご紹介します。

Webサイトの制作を依頼する際は、仕様書と共にRFP(提案依頼書)の作成も忘れずに。デザイン・システムに求める仕様をまとめたRFPのテンプレートが必要な方はこちらからダウンロードしてください。

▼そのまま使える!Webサイト構築のためのRFPテンプレート

目次

Webサイトにおける仕様書とは

Webサイトにおける仕様書とは、作成するWebサイトの概要や要求などをまとめたものです。制作会社は、仕様書の内容を見て、Webサイトの完成図をイメージします。そのため、仕様書がしっかりしていないと制作がスムーズに進まない可能性があります。まずは、仕様書の役割や他の書類との違いを把握しましょう。

仕様書の役割

仕様書の役割は「Webサイトのイメージを正確に共有すること」です。Webサイトの概要はもちろん、現状の課題やサイトマップなど、課題解決を実現するために必要な機能・特徴を記載して、関係者でWebサイトのイメージを共有します。

Webサイトの制作において、イメージ共有は非常に重要です。自社と制作会社間でのイメージ共有はもちろんですが、仕様書があることで制作会社内でのイメージ共有も行えます。Webサイト制作は、ディレクターやデザイナー、エンジニア、ライターなど、多くの人が関わる作業です。制作会社内でイメージ共有ができていないと、やり直しが発生して余計な工数がかかる可能性があります。

RFP(提案依頼書)との違い

Webサイト制作では「RFP」もよく利用されます。RFPとは「Request for Proposal」の略で、日本語では提案依頼書と訳されます。

仕様書との大きな違いは「目的」です。仕様書の主な目的がイメージ共有だったのに対し、RFPは制作会社に提案を求めることを目的としています。

Webサイトの制作では、複数の企業に提案を依頼して、その中から実際に発注する制作会社を決めることも少なくありません。そのためRFPには求める仕様だけでなく、提案方法や提出期限、評価基準といった、コンペティションに必要な情報も記載されます。

RFPについてはこちらの記事で詳しく解説しています。気になる方は是非ご一読下さい。

▼RFP(提案依頼書)とは?資料の構成や書き方、注意点を解説!

要件定義書との違い

「要件定義書」も、Webサイト制作でよく聞く言葉だと思います。要件定義書はWebサイト制作における要件を記載した書類で、仕様書との違いは「制作者」と「内容」です。

仕様書は、基本的に発注者側で作成します。内容は、現状の課題や制作するWebサイトの特性、求める機能やコンテンツなどです。

一方、要件定義書を作成するのは制作会社側です。仕様書をもとにWebサイトに必要とされる機能やセキュリティ、性能などの詳細を記載し、発注者側に提出して合意を求めます。仕様書よりもより現実的な部分にフォーカスを当てており、要件定義書をもとにして設計が行われます。

要件定義書についてはこちらの記事で詳しく解説しています。気になる方はぜひご一読下さい。

設計書との違い

Webサイト制作の際には「設計書」も必要となります。設計書とは、要件定義書に基づいて開発のプロセスを示した書類です。

仕様書との違いは「記載される内容」です。仕様書には最終的に実現する「結果」が記載されていますが、設計書では要件定義を実現するための「過程」が記されています。

また、仕様書と設計書では閲覧者も違います。仕様書は発注者や制作会社など、関係者が全員閲覧してイメージ共有を行います。そのため専門知識のない人でもわかるよう、専門用語は使用されないことが一般的です。

一方で設計書を閲覧するのは、エンジニアなどの専門知識を有する人です。そのため制作に必要な専門用語が多用される傾向にあります。

仕様書を作成すべき3つの理由

仕様書は、イメージ共有を目的として作成されます。しかしそのほかにも、仕様書を作成することでさまざまなメリットがあります。ここでは仕様書を作成すべき理由をご紹介します。

1. 依頼内容が明確になる

仕様書を作成すべき1つめの理由は、依頼内容が明確になるためです。

先述したように、仕様書とは関係者でWebサイトの完成イメージを共有するために用いられます。仕様書で依頼内容が明確になっていれば、同じイメージに向かってWebサイトを作成できます。

また仕様書を作成することは、発注者側にとっても「自社の課題や作成するWebサイトのイメージを具体的にできる」というメリットがあります。

たとえば「カッコ良いWebサイトを作りたい」という抽象的なイメージだけでは、Webサイトは作成できません。カッコ良いWebサイトが必要な理由、カッコ良いの方向性や機能、デザインなどがあって、Webサイトのイメージが徐々に明確になっていきます。仕様書に落とし込む過程を経て、曖昧なイメージを明確にすることで、制作会社とのイメージ共有がしやすくなります。

2. 追加・修正依頼がしやすくなる

仕様書があれば、追加や修正の依頼もしやすいでしょう。

口頭で依頼内容を伝えた際に問題となるのが、内容の抜け漏れです。加えて「言った・言わない」という問題も発生する可能性があるため、依頼内容は確実に書面で残しておく必要があります。

また発注者側のイメージと納品されたWebサイトが異なっていても、仕様書がないと依頼内容との違いが説明できません。納品物の問題点がわからないと的確な修正もできませんし、作り直しとなった場合には多大なコストと時間がかかります。

仕様書を作成して情報の抜け漏れを防ぐことで、制作会社側にしっかりと情報が伝わります。また書面として提出することで言った・言わないの問題も解決できます。仮に納品物がイメージと違っていても、仕様書をもとにして違う箇所を説明できるため、適切な修正が可能です。

3. 担当者とのやり取りがスムーズになる

仕様書の作成は、担当者とのやり取りをスムーズにしてくれます。

先述したように、Webサイトの作成で大切なことは「関係者が完成イメージを齟齬なく共有すること」です。そのためには、発注者側と制作会社の意思疎通がスムーズにできることが重要です。意思疎通ができていないと認識に齟齬が生じ、仕様変更や追加要件などが次々発生して、余計なコストがかかる可能性があります。

特に会員管理や予約システムなど複雑な機能を要するWebサイトでは、詳細な仕様書がないと発注者側の要求を制作会社が正確に読み取れません。Webサイト制作ではよく「コミュニケーションが大切」と言われますが、これは発注者側の意図を制作会社が正確に理解することが、Webサイト制作において非常に重要なためです。

仕様書は、いわばWebサイト制作におけるコミュニケーションツールです。変更になった点などもメモではなく仕様書で残すことで、担当者との認識のすり合わせがしやすくなります。

仕様書はいつ誰が作成するのか

仕様書は基本的に、発注者側がWebサイトの制作前に作成します。制作会社は仕様書をもとにして、より機能面に特化した要件定義書を作成し、さらにそれに基づいて設計・実装を行います。

仕様書はなるべく詳細なものが望ましいですが、基本的には「現状の要望を可能な範囲で記載する」程度で構いません。実際には、制作会社側が要件定義を行う段階で詳細なヒアリングを行い、本格的に仕様を固めていきます。

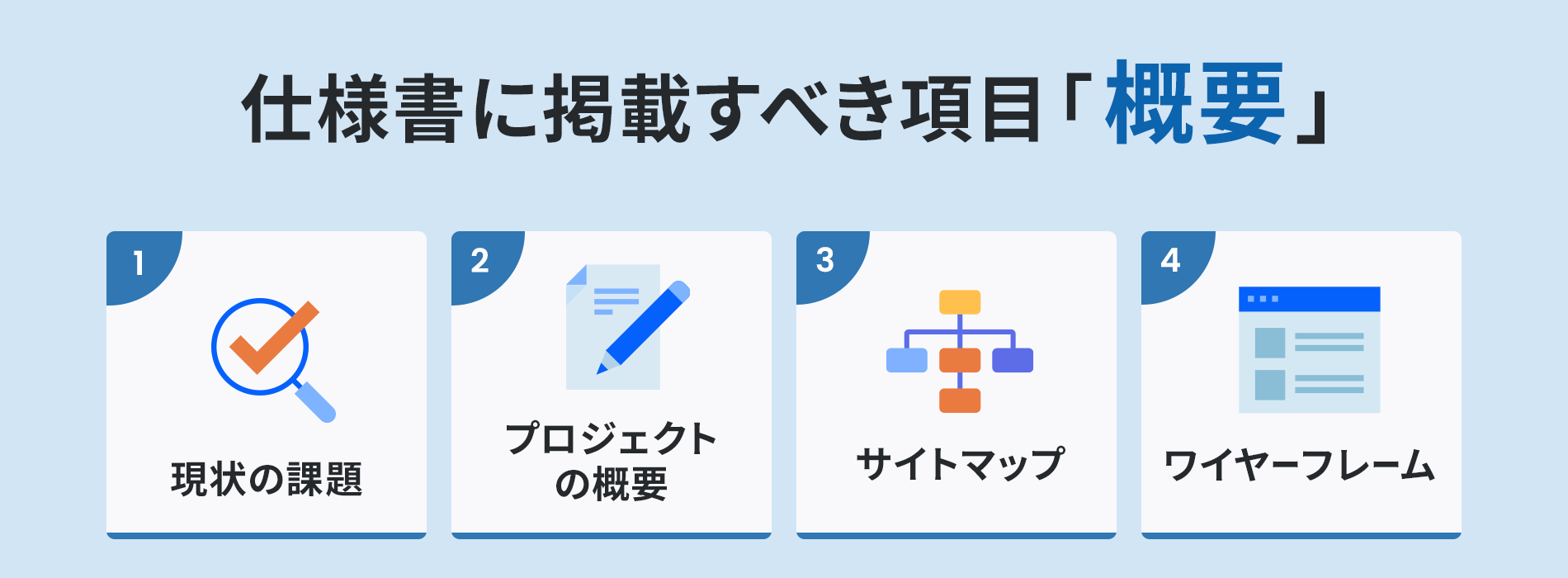

仕様書に掲載すべき項目【概要】

仕様書は定まったフォーマットがありません。ただし、制作会社に要望とイメージが齟齬(そご)なく伝わるようにする必要があります。特に課題やプロジェクトの概要については、制作会社では把握が難しい点です。ここでは仕様書に掲載すべき概要の項目についてご紹介します。

現状の課題

まずは現状の課題を明確にしましょう。Webサイトの制作で制作会社が提案するのは、課題を解決するためのWebサイトです。課題が明確になっていないと、制作会社は的確な提案ができません。

既存のWebサイトがある場合は、Webサイトが抱えている問題を洗い出しましょう。問い合わせが少ない、コンバージョンまでうまく誘導できないなど、わかる範囲で問題ありません。Webサイトがない場合は「Webサイトを作成することで解決できる課題」という観点で探すのも良いでしょう。

アクセス解析ツールを導入している場合は、レポートを出力することで課題が見えてきます。もしレポートを自社で分析することが難しい場合は、制作会社などに依頼しましょう。会社によっては課題の発見から行ってくれることもあります。

プロジェクトの概要

仕様書にはプロジェクトの概要が必要です。プロジェクトの概要とは、Webサイトを制作する上で必要不可欠な情報で、目的や背景、期待する効果などを明文化したものです。具体的には、下記のような情報が必要になります。

- プロジェクトの目的・背景

- プロジェクトのゴール

- ターゲット

- コンセプト

- デザイン

- キーワード

- コンバージョンの目標値

- 公開日

- 予算

- リニューアルの場合:既存Webサイトの情報(サイト名、URLなど)

上記はあくまで一例ですが、できるだけ明確な内容になっていた方が、制作会社は混乱しません。すでにイメージがある場合はできるだけ詳細に記載しましょう。

中でも目的と背景、ゴール、コンバージョンの目標値、公開日は、最低限記載する必要があります。これらを仕様書でまとめておけばWebサイトの軸ができ、制作内容の大きな変更は起こらないでしょう。

サイトマップ

サイトマップも仕様書に必要な項目です。サイトマップとは、サイト全体の構成を視覚的に示したものです。

一般的なWebサイトでは、最上部にトップページがあり、その下に会社概要、商品情報などのページがあり、さらにその下に個別の商品ページなどが続きます。こうした構造をわかりやすく図式化したものがサイトマップです。

サイトマップは制作会社と相談しながら作成することも可能ですが、すでにイメージがある場合は事前に仕様書に記載しておきましょう。サイトマップがあることでWebサイトの全体像がわかりやすくなり、制作にかかるコストや時間なども検討しやすくなります。

ワイヤーフレーム

自社でワイヤーフレームを用意できる場合は、仕様書に記載しておきましょう。ワイヤーフレームとは、Webサイトにおけるページのレイアウトを簡単に記載した配置図です。場合によっては、画像などのサイズをピクセル数値で示すこともあります。

一般的には制作会社側が作成しますが、こだわりがある場合は発注者側で作成することも可能です。発注者側で作成すると、制作会社の負担が減り、その分費用が抑えられる場合があります。また、制作会社と詳細な制作内容を詰める上でも、ワイヤーフレームがあることでスムーズに話が進むでしょう。

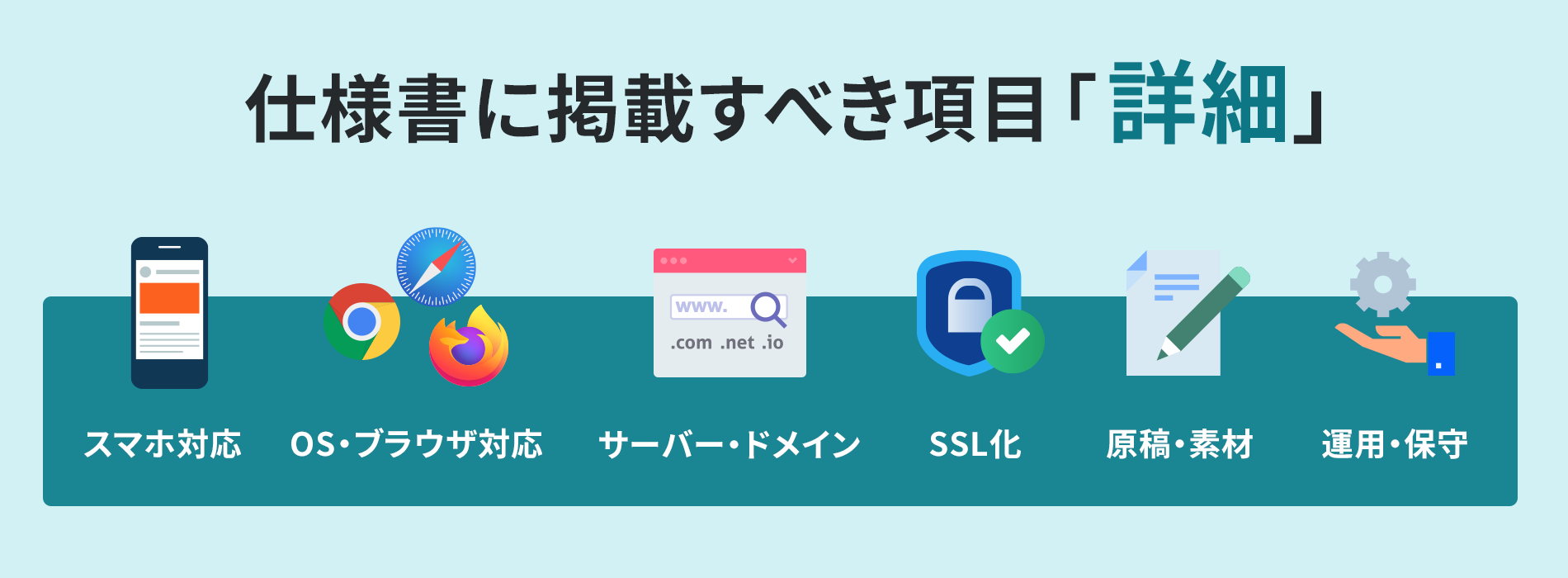

仕様書に掲載すべき項目【詳細】

仕様書には概要だけでなく、より詳細な点についても記載しておきましょう。中には事前に知っておかないと納期やコストに大幅な変更が加わることもあります。ここからは仕様書に掲載すべき詳細な項目をご紹介します。

スマホ対応

スマホ対応については、仕様書で明記しておきましょう。

総務省の「令和5年版 情報通信白書」によると、2022年の端末別インターネット利用率は、スマホが71.2%、パソコンが48.5%と、スマホでインターネットを閲覧する人が多くなっています。Googleもモバイルファーストインデックス(モバイル版のWebサイトを評価基準とすること)を発表しており、現代でWebサイトを作成するのなら、スマホ対応は必須です。(参照:総務省|令和5年版 情報通信白書|インターネット)

ただ、制作会社の中にはスマホサイトの作成に別料金を設定している場合があります。制作に入ってからスマホサイトが必要だったと判明すると、追加のコストがかかるため、スマホ対応が必要な場合は仕様書で明記しておきましょう。

OS・ブラウザ対応について

OSやブラウザ対応も、仕様書に記載しておきたい項目です。OSやブラウザは、テストを行う際に指定の環境で問題なく動作することを確認するために必要になります。

OSはWindowsとMac OSで対応してほしいバージョンを記載します。ブラウザはGoogle Chrome、Microsoft Edge、Firefox、Safariの最新版に対応するように記載しておけば問題ないでしょう。

なお、サポートが終了しているInternet Explorerも、依頼すれば対応してもらえます。ただし追加料金がかかる場合もあるため、事前に確認が必要です。

サーバー・ドメイン

サーバーやドメインの設定や管理についても、仕様書で明記しておきましょう。これが明確になっていないと、サーバーとドメインが適切に管理されず、場合によってはWebサイトが閲覧できない状況になってしまいます。

サーバーとドメインの設定管理を自社で行うのか、それとも制作会社に依頼したいのかは、仕様書に記載しておきましょう。もし自社にWebサイトに詳しい人材がいないのであれば、設定や管理は制作会社に依頼するのが無難です。

ただし、サーバー・ドメインの「契約」は自社で行いましょう。契約も制作会社に依頼すると、制作会社が保有するサーバーやドメインでWebサイトを公開することになります。この場合、契約が終了した途端にWebサイトが閲覧できなくなる可能性があります。

SSL化について

SSL化についても、仕様書への記載が必要です。SSLとは「Secure Sockets Layer」の略で、データを暗号化することで悪意のある第三者に情報を盗まれないようにする技術です。サイバー犯罪が進化する昨今、GoogleもSSL化を推奨しており、企業の信用を上げるためにもSSLの導入は重要と言えます。

SSL化は制作料金に入っていない場合もあるため、仕様書に記載しておくことで正確な見積りが得られます。またSSLには無料のものと有料のものがあり、有料のものを利用する場合には別途料金がかかることが一般的です。

原稿・素材の準備について

仕様書には、Webサイト内の文章や画像の準備についても記載が必要です。これらを自社で準備するのか、制作会社に依頼するかで、コストが大きく変動します。

自社で用意すればコストは削減できますが、リソースやスキルの問題で難しい場合には、制作会社に依頼するのも良いでしょう。素材の準備が追加要件となるとコストや納期に影響が出るため、仕様書の段階で明確にしておくことが大事です。

運用・保守について

Webサイトは運用が本番です。運用や保守も仕様書で明確にしておくことで、後々のトラブルを防げます。

運用・保守を自社で行うリソースがある場合には、CMSなどを導入して、スキルや知識が少なくても問題なく運用できる環境を整えましょう。制作会社に依頼する場合も、お互いの作業範囲を明確にしておくことで、適切な管理ができるようになります。

仕様書作成時のポイント

仕様書で大切なことは、発注者側・制作会社側の双方でイメージが統一されることです。そのためには可能な限り詳細な仕様書が望ましいです。ここからは、仕様書作成のポイントをご紹介します。

関連部署の意見を取り入れる

仕様書を作成する際には、関連部署の意見を取り入れましょう。Webサイトは担当者だけでなく、営業においても重要なツールです。関連部署が利用しやすいよう、現状の課題や要望などを事前に聞いておきましょう。

またユーザーと直接かかわる部門であれば、Webサイトについてユーザーから意見をもらうこともあるでしょう。ユーザーからの意見を反映しやすくするためにも、関連部署と連携して仕様書を作成することが大切です。

可能な限り項目を埋める

仕様書の項目は可能な限り埋めておきましょう。詳細な内容であるほど制作会社にイメージが伝わりやすく、的確な提案をしてもらえます。

ただし先述したように、仕様書の項目を完璧に埋める必要はありません。ディレクションを通して制作会社と相談しながら決めることも可能です。決められない点はそのままで構いませんが、可能な範囲で仕様書の項目を記載しましょう。

制作会社に依頼する範囲を明確にする

仕様書では、制作会社への依頼範囲を明確にすることが大切です。

制作会社は仕様書をもとにして見積もりや制作内容を提案します。制作会社側で行うことが明確になっていないと、適切なリソースの確保ができませんし、正確な見積りも出せません。制作に入ってから追加要件が発生すると、スケジュールの再調整や追加で費用がかかることもあります。

制作会社・発注側それぞれの作業範囲が仕様書で明確になっていることで、制作や運用・保守管理がスムーズに行えます。

公開後の運用や保守についても考えておく

先述したように、Webサイトは公開後の運用が本番です。そのため、公開後の運用や保守についても、仕様書で明確にしておきましょう。

Webサイトの運用では、月額契約で更新も管理もすべて制作会社に依頼する、更新のたびに見積もりを取って依頼をする、更新の多いコンテンツは自社で運用し、それ以外の更新と保守管理は制作会社に依頼するなど、さまざまな形態があります。

運用コストや自社のリソースを考えて、運用・保守の方法を模索しましょう。加えて、それに合わせたシステムの導入や契約を行うことが重要です。

仕様書を作成した後の流れ

仕様書はWebサイト制作前に作成します。その後は複数の制作会社を選んで提案を受け、制作会社を決定して制作に入ります。ここでは仕様書作成後のWebサイト制作の流れをご紹介します。

1. 制作会社との打ち合わせ

まずは仕様書をもとに制作会社と打ち合わせをします。数社を選定して打ち合わせを行い、専門性やコミュニケーション能力、自社との相性を見極めましょう。

2. 制作会社からの提案と見積もり

打ち合わせを行った制作会社から、提案と見積もりを受け取ります。提案内容や見積書をチェックして、気になる点があれば制作会社に確認します。

3. 制作会社の選定

次に制作会社を決定します。提案内容や見積もりを見て、自社のニーズと合致した制作会社を選びましょう。

4. Webサイトの制作開始

制作会社が決まったら、Webサイトの制作を開始します。制作会社と相談してより詳細に内容を詰めていき、要件定義を行います。要件定義に問題がなければ、設計・実装・テストを経て公開となります。

Webサイト制作会社の選び方

Webサイト制作において、制作会社選びは非常に重要な要素です。ここからは自社に合ったWebサイト制作会社の選び方をご紹介します。

自社の目的に合った制作会社か

まずは、自社が作成するWebサイトの目的に合致する制作会社であることを確認しましょう。制作会社には、デザインが得意な会社、マーケティングに強い会社、システムが得意な会社など得意分野があります。自社の目的と合致する得意分野を持つ制作会社に依頼することで、成果を出せるWebサイトになる可能性が高まります。

制作会社の得意分野は、WebサイトやRFIで制作実績を見たり、担当者に直接聞いたりすることで確認可能です。明確に得意分野を答えられる制作会社を選ぶと良いでしょう。

担当者のコミュニケーションや相性

制作会社の選定では、担当者との相性やコミュニケーション能力も重要です。

Webサイト制作では担当者と長期間仕事をすることになります。メールのレスポンスが遅い、専門用語の多用で説明がわかりにくいなど、信頼できない相手では安心して制作を任せられませんし、ストレスもかかります。

担当者の経験や実績、説明の方法などに注目して、自社に適切な提案をしてくれるか、信頼して任せられるかを見極めましょう。

サポートやアフターフォローをしてもらえるか

サポートやアフターフォローがあるかも、制作会社選びで大切なポイントです。

Webサイトは作ったら終わりではありません。その後も長く運用していくためには、市場や企業の状況に応じた更新やメンテナンスが必要です。

Webサイトでは、別会社が制作したものは対応がしにくいことから、制作と運用、管理は同じ制作会社が望ましいとされています。メンテナンスはもちろん、公開後も目的に沿った的確なアドバイスを行ってくれるなど、サポートやアフターフォローに注目しましょう。

仕様書の作成に困ったら…

ここまで仕様書の項目や作成のポイントについてご紹介しました。しかし、実際にどのような形式で作ったら良いのかわからないという方もいるでしょう。

先述したように、仕様書は完璧に作成する必要はありません。ある程度情報をまとめておき、制作会社に相談して詳細を決めるのもひとつの方法です。仕様書作成の段階から相談に乗ってくれる制作会社もあるため、まずは仕様書の作成について問い合わせてみるのも良いでしょう。

株式会社シフトでは、Webサイトの制作だけでなく制作前の仕様の相談からお手伝いしています。「やりたいことはあるけどWebサイトで実現可能かわからない」、「今使っているCMSから乗り換えたい」など、Webサイトに関する悩みを抱えている方はこちらからお問い合わせ下さい。

⇒やりたいことが実現可能か相談する

まとめ

仕様書はWebサイト作成の土台となる重要なものです。自社の課題や要望をなるべく具体的に記載して、制作会社とイメージを共有しましょう。仕様書の役割である「イメージの共有」を意識しながら、必要な情報を選ぶことが重要です。