社員が使いたい社内ポータルサイトとは?事例で学ぶ成功の秘訣

はじめに

社内の情報共有がうまくいかず、必要な資料や連絡が部署ごとに点在している——。そんな課題を感じたときに注目されるのが「社内ポータルサイト」です。

しかし実際には、ツールを導入しても思うように活用されなかったり、社員が“使いたくなる仕組み”にできていなかったりするケースも少なくありません。

本記事では、社内ポータルサイトとは何か、他のツールとの違い、構築する目的やメリット、導入時に意識すべきポイントをわかりやすく解説します。

さらに、数多くの社内ポータルサイト構築を支援してきたシフトの事例をもとに、使われ続けるサイトを実現するための考え方も紹介します。

社内ポータルサイトの閲覧率80%を実現したセガサミーホールディングス様との取り組み事例資料もご用意しています。社員が毎日アクセスしたくなる仕組みづくりの秘訣をまとめていますので、「閲覧率が伸び悩んでいる」「運用や更新に手間がかかっている」といった課題をお持ちの方は、ぜひご覧ください。⇒資料をダウンロードする

目次

社内ポータルサイトとは

社内ポータルサイトとは、社内で利用するさまざまな情報やアプリケーションをまとめておくWebサイトのことを指します。一般的には「社内ポータル」とも呼ばれ、社員が日常的にアクセスして、業務やコミュニケーションに必要な情報を得る“社内の入口”のような存在です。

イメージとしては、スマートフォンのホーム画面のように、業務で使うアプリケーションや社内情報が一画面に整理されている状態です。

Portal(ポータル)は日本語で「玄関口」「正門」と訳されますが、社内ポータルサイトはまさに、社内の情報やシステムにアクセスするための最初の入り口です。

近年では、テレワークやハイブリッドワークの定着により、社員同士の情報共有・連携をオンライン上で完結させる必要性が高まっており、社内ポータルサイトの導入・再構築ニーズが急増しています。

メールやチャットだけでは把握しきれない“社内の情報の見える化”を進めるために、ポータルを中心とした情報基盤を整備する企業が増えています。

一般的なポータルサイトとの違い

そもそもポータルサイトとは、多くの情報を一つにまとめ、利用者が目的の情報へ簡単にアクセスできるようにした「入口」のことです。代表的な例としては、GoogleやYahoo! JAPANなどが挙げられます。

情報の“入口”という役割は、一般のポータルサイトと社内ポータルサイトでも共通しています。

両者の違いは利用者の範囲にあります。一般的なポータルサイトは誰でもアクセスできますが、社内ポータルサイトは社員間での情報共有や連携を目的としており、外部ネットワークからはアクセス制限をかけて運用するのが一般的です。

社内ポータルサイトと混同されやすい仕組みとの違い

「社内ポータルサイト」と聞くと、イントラネットやグループウェアなど、似た仕組みを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。しかし、それぞれ目的や役割が少しずつ異なります。

ここでは、混同されやすい代表的な仕組みとの違いを整理しながら、社内ポータルサイトの位置づけを明確にしていきます。

イントラネット

イントラネットとは、企業や組織の内部だけで利用される専用ネットワークのことです。

インターネットとは異なり、外部からアクセスできない閉じた環境で、社員が安全に情報やシステムを利用できるように設計されています。勤怠管理やワークフロー、ファイル共有など、さまざまな社内業務がこのイントラネット上で行われています。

目的は、情報共有の効率化とセキュリティの確保です。全社員が同じネットワーク上で必要な情報にアクセスできることで、業務の標準化やコミュニケーションの円滑化につながります。

社内ポータルサイトとは違い、イントラネットは「社内システムを動かすための通信基盤」であり、社内ポータルサイトはその上で動く「情報の入り口」となるWebサイトです。たとえばイントラネットが“社内の道路”だとすれば、社内ポータルサイトは“案内所”のような存在でしょうか。

近年はクラウド活用やリモートワークの普及により、イントラネットとクラウドを併用したハイブリッド型も増えています。

イントラネットについての詳細や構築ノウハウは、別記事でもご紹介していますので、より深く知りたい方はこちらをご覧ください。

関連記事:イントラネットとは?成功事例に学ぶ構築で失敗しないための知識

グループウェア

グループウェアとは、社内のメンバーが共同で業務を進めるための情報共有・業務支援ツールです。

代表的な機能には、スケジュール管理、ワークフロー申請、掲示板、社内メール、タスク管理などがあります。

チームや部署ごとに散在しがちな業務情報を一元化し、日々のコミュニケーションや意思決定をスムーズにすることが目的です。

グループウェアは「業務を効率的に回すためのツール」であり、社内ポータルサイトとは役割が異なります。ポータルが“社内の情報を集約してアクセスを導く場所”であるのに対し、グループウェアは“業務を実行するための場”として機能します。

たとえば、社内ポータルサイトからグループウェアにリンクしてワークフローを申請するように、両者は補完関係にあります。近年では、社内ポータルサイト自体にスケジュール表示や承認フローなどの機能を組み込むケースもありますが、その場合でも「社員がどの情報やツールにアクセスするかを整理し、使いやすい導線を設計すること」が重要です。

クラウド型のサービスが主流となり、スマートフォンや在宅勤務環境からも利用しやすくなっています。

ナレッジ共有ツール

ナレッジ共有ツールとは、社内で蓄積されたノウハウや情報を整理・共有するためのツールです。

マニュアル、議事録、手順書、提案書などをデータベース化し、必要なときに誰でも検索・参照できるようにします。代表的なツールには、Confluence、NotePM、Notionなどがあり、部署や担当者を越えて“知識の共有資産化”を進められます。

目的は、個人に依存しがちな知識を組織全体で活用できる状態にすることです。情報をテキストやファイルとして整理・検索しやすくすることで、業務の属人化を防ぎ、教育や引き継ぎの効率化にもつながります。

社内ポータルサイトにもFAQやマニュアル共有など、似た機能を持たせるケースがありますが、ナレッジ共有ツールは「情報を体系的にストックし、再利用すること」に特化しています。

一方で、社内ポータルサイトは“社員が知りたい情報にすぐアクセスできる導線設計”を担う仕組みです。両者を連携させることで、探しやすさと蓄積性の両立が実現できます。

社内SNS

社内SNSとは、社員同士が気軽に情報交換や意見共有を行える社内向けのソーシャルネットワークです。

部署や役職を越えて発言・コメント・リアクションができる環境を整えることで、社内コミュニケーションの活性化を目的としています。代表的なツールには、Slack、Talknote、UNIPなどがあります。

従来のメールや掲示板よりもカジュアルで即時性が高く、日常的なコミュニケーションを促進できる点が特徴です。チーム単位での進捗共有や、アイデアの発信・称賛など、企業文化の醸成にもつながります。

社内ポータルサイトにもニュース投稿やコメント欄などの機能を設けることがありますが、社内SNSは“コミュニケーションそのものを主目的とした場”であり、情報の整理や管理は得意ではありません。一方で、社内ポータルサイトは“重要情報の発信や閲覧を中心としたハブ”として位置づけられます。

そのため、両者を連携させ、ポータルで発信した情報をSNS上で共有・議論できるようにすることで、情報浸透をより強化できます。

社内掲示板

社内掲示板とは、社内のお知らせや意見交換を行うための情報共有スペースです。トップダウンでの発信(人事・総務からの連絡)だけでなく、社員同士の質問や意見、改善提案などを自由に投稿できる仕組みとして利用されます。

一般的には、掲示板ツール単体で導入するほか、グループウェアや社内ポータルサイトの一機能として運用されるケースもあります。

目的は、社内の情報伝達をスピーディーかつオープンにすることです。メールのように宛先を選ばず、関係者全員が同じ情報を見られるため、情報共有の抜け漏れを防ぐ効果があります。

また、リアクション機能やコメント機能を備えることで、社員の声を拾いやすくなり、社内コミュニケーションの活性化にもつながります。

社内ポータルサイトにもお知らせ機能や掲示板を設けることができますが、社内掲示板が「投稿・意見交換」を中心とするのに対し、社内ポータルサイトは「情報を整理し、見やすく届ける」ことを目的としています。

そのため、掲示板をポータルの一部として運用することで、“重要情報は社内ポータルサイトで確認し、意見や反応は掲示板で共有する”という流れを作ることもできます。

Web社内報

Web社内報とは、企業理念や経営方針、社員の活躍などを社内に発信する社内向けの広報メディアです。

従来の紙の社内報をデジタル化したもので、経営層からのメッセージやイベントレポート、社員インタビューなどをオンラインで配信できます。Web上で手軽に閲覧できるため、拠点や勤務形態が異なる社員にも情報を届けやすい点が特徴です。

目的は、社内コミュニケーションの促進と企業文化の浸透です。社員が会社の方向性や他部署の取り組みを理解することで、一体感やエンゲージメントの向上につながります。

また、コメント機能やリアクション機能を設けることで、発信と共感の双方向コミュニケーションを実現できます。

社内ポータルサイトにもニュース配信やお知らせの仕組みを設けることがありますが、Web社内報は“経営・人・文化”に焦点を当てたストーリーベースの情報発信が中心です。

一方で社内ポータルサイトは、日常業務に必要な情報やシステムへのアクセスを整理する“業務導線”の役割を担います。

そのため、Web社内報をポータル内の一コンテンツとして設置すれば、重要なお知らせと文化的な発信を両立できる構成になります。

Web社内報のメリットやデメリット、ツール選びのポイントも含めて詳しく紹介した記事があります。より深く知りたい方はこちらをご覧ください。

関連記事:Web社内報を作るメリットから成功事例を踏まえた作成方法をご紹介

社内ポータルサイトを運用する目的

社内ポータルサイトを導入しても、日々の運用が定着しなければ効果は感じにくいものです。ここでは、企業が社内ポータルサイトを「どんな目的で」「どのように活用しているか」を整理していきます。

業務効率化を図る

全社で展開される情報や業務マニュアル、ノウハウ、申請フォーマットなど、部署ごとに点在しているデータを一元管理することを目的に運用します。

「どこにあるか分からず探すのに時間がかかる」「それぞれ別のサイトにアクセスするのが手間」といった課題を解消し、社内全体の業務効率化につなげます。

迅速で円滑な情報共有を行う

本社や本部からの通達、各部署間での報告・連絡を、迅速かつ円滑に共有することを目的としています。

社内ポータルサイトに情報を集約することで、社員が自然にアクセスする習慣が生まれ、情報共有の浸透度も高まります。

コミュニケーションを活性化する

部署や業務、勤務地が異なると、日常的にコミュニケーションを取る機会は限られがちです。そこで社内ポータルサイトを活用し、情報の見える化や共有を通じて社内交流を深めることを目的としています。

社内ポータルサイト上では、ニュースや掲示板、コメント機能などを通じて多人数とのやり取りが可能です。

また、トップメッセージの発信により、経営理念やビジョンの浸透にもつなげられます。

中にはこんな目的も…

企業によっては、少しユニークな目的で社内ポータルサイトを活用しているケースもあります。

たとえば、社員のアクセス状況や閲覧頻度を分析し、どの情報に関心が集まっているかを可視化することで、組織全体の“情報への関心度”や“エンゲージメント”を把握する取り組みです。

このように、基本的な目的は共通していても、各社の課題や目標に応じて活用方法を工夫できるのが、社内ポータルサイトの特徴といえます。

社内ポータルサイトを構築する6つのメリット

1. 情報共有のスピードが上がる

社内ポータルサイトに情報を集約することで、社内全体の伝達スピードが大幅に向上します。

メールや口頭でのやり取りに比べて、必要な情報をすぐに確認できるため、伝達ミスや重複作業を防ぐことができます。

また、会議や確認作業の時間を減らせるため、社員一人ひとりが本来の業務に集中しやすくなり、結果として生産性の向上にもつながります。

2. 部署を超えた交流が生まれる

社内ポータルサイトにSNS機能やコメント機能を設けることで、部署や拠点の垣根を越えたコミュニケーションが生まれます。

他部署への依頼や相談も、コメントひとつでスムーズに伝達でき、相手は自分のタイミングで内容を確認・返信できます。

離れた場所で働くメンバー同士でも、情報共有をきっかけに自然な交流が生まれ、社内の一体感が高まります。

3. よくある問い合わせを削減できる

社内ポータルサイトにFAQやマニュアルをまとめて掲載しておくことで、社員が自分で情報を確認できるようになります。

福利厚生や各種申請の方法など、よくある質問を事前に共有しておけば、担当部署への問い合わせを大幅に減らすことが可能です。

問い合わせ対応にかかる時間を削減できるだけでなく、情報の整備や更新を通して社内全体の業務効率化にもつながります。

4. ペーパーレス化でコストを削減

社内ポータルサイトを活用すれば、これまで紙で配布していた社内報や通達、申請書などをオンラインで共有できます。

印刷や配布にかかる手間やコストを削減できるだけでなく、情報を即時に更新できるため、常に最新の内容を全社員に届けられます。

ペーパーレス化は環境への配慮にもつながり、業務効率とコストの両面でメリットがあります。

5. 社内ツールを一元化できる

社内ポータルサイトを導入することで、これまで別々に管理していた掲示板、スケジュール、申請フォーム、ファイル共有などを一か所にまとめて運用できます。

ツールが分散していると、「どこに情報があるかわからない」「同じ内容を複数の場所で更新している」といった課題が起こりがちです。

情報をポータルに集約することで、社員が必要な情報へすぐにアクセスでき、更新や管理の手間も削減できます。

6. マルチデバイス対応で利便性が向上

社内ポータルサイトをマルチデバイスに対応させることで、パソコンだけでなくタブレットやスマートフォンからも情報を確認できるようになります。外出先や会議中など、場所を選ばずに閲覧できるのは利便性の面で大きなメリットです。

ただし、社内ネットワークの制限を設ける企業も多いため、セキュリティ要件に合わせた運用設計が重要です。

社内ポータルサイトの主なコンテンツ・機能

1. 情報をスムーズに届けるコンテンツ・機能

社内ポータルサイトの基本は、必要な情報を正確かつタイムリーに届けることです。全社のお知らせや人事・総務からの通達、イベント案内などを一元的に管理することで、情報伝達の抜け漏れを防げます。

トップページに最新情報を自動表示したり、重要な連絡をメールやプッシュ通知で配信したりする仕組みを整えるのも効果的です。

また、経営方針や組織の方向性などを伝える「社長・役員メッセージ」を定期的に掲載すれば、情報発信と理念浸透の両面で役立ちます。

代表的なコンテンツ・機能例

- お知らせ

- 掲示板

- 動画配信

- イベントカレンダー

- トップページ・ニュース枠(自動更新)

- メール・プッシュ通知連携

- 社長・役員メッセージ

- 社内報

- 緊急時のお知らせ/災害時連絡掲示板

2. 社員の「知りたい・困った」を解決するコンテンツ・機能

日々の業務の中で「どこに情報があるかわからない」「手続きのやり方を忘れた」といった小さな“困りごと”は少なくありません。

FAQや業務マニュアル、申請フォームなどをまとめて掲載することで、社員自身が調べて解決できる環境を整えましょう。さらに、社内ナレッジベースや操作ガイド動画、各種テンプレート集を用意すれば、より実務的な情報も自分で探せるようになります。

自己解決できる仕組みが整うことで、問い合わせ対応の手間を減らし、全体の業務効率を高めることができます。

代表的なコンテンツ・機能例

- FAQ(よくある質問)

- 業務マニュアル

- 申請フォーム

- 社内ナレッジベース

- 操作ガイド・チュートリアル動画

- 各種テンプレート・フォーマット集

- 社内規程・ルール集

- 問い合わせフォーム(担当部署直通)

3. コミュニケーションを促進するコンテンツ・機能

社内ポータルサイトは、情報を伝えるだけでなく「人と人をつなぐ場」としても活用できます。

記事へのコメント機能や社内アンケート、チャットなどを設けることで、社員同士の意見交換やアイデア共有を促進できます。

他部署や拠点との距離を感じやすい組織でも、ポータル上で気軽に交流できる環境を整えることで、社内全体の一体感やエンゲージメント向上につながります。

代表的なコンテンツ・機能例

- 記事コメント・評価機能

- 社内アンケート

- チャット・メッセージ機能

- 社員紹介・インタビュー記事

- トップメッセージ(動画・ブログ形式など)

4. 部署やチームで活用できるコンテンツ・機能

部署ごとやプロジェクト単位で情報を整理・共有できる仕組みを整えることで、業務の属人化を防ぎ、チーム連携をスムーズにします。

部署専用ページやプロジェクト進捗共有ページを設ければ、担当者ごとのタスク状況や関連資料を一元化でき、メンバー全員が同じ情報をもとに動けます。

ナレッジ共有や業務報告などをポータル内で完結できるようにすることで、組織の情報資産としても活用できます。

代表的なコンテンツ・機能例

- 部署専用ページ

- プロジェクト進捗共有ページ

- 業務報告・日報投稿

- ナレッジ共有・成功事例投稿

- ファイル共有スペース

5. 必要な情報にすぐたどり着ける仕組み

どれだけ情報を整備しても、必要な情報にすぐたどり着けなければ社員の活用は定着しません。

社内ポータルサイトには、サイト内検索やカテゴリ・タグ設計をはじめ、情報を整理して探しやすくする仕組みが欠かせません。よく利用する社内システムや資料へのリンク集をまとめておくことで、業務に必要な情報をワンストップで取得できるようになります。

情報の見つけやすさは、ポータルの“使われる度合い”を左右する重要なポイントです。

代表的なコンテンツ・機能例

- サイト内検索

- カテゴリ・タグ

- リンク集

- よく使うシステム・ツール一覧

- ページ内ナビゲーション・パンくずリスト

こんな社内ポータルサイトは活用されない

使い方が難しい

社内ポータルサイトの導入で最も多い失敗が「使い方が難しい」ことです。

機能を増やしすぎたり、画面構成が複雑になったりすると、社員が「何から見ればいいのか分からない」と感じてしまいます。結果として、マニュアルを見ないと操作できないようなサイトになり、日常業務の中で自然に使われなくなってしまいます。

特に、最初に「難しい」「面倒そう」という印象を持たれると、その後の利用促進は非常に困難です。毎日アクセスする前提の仕組みだからこそ、“使いやすさ”や“直感的な導線”が最も重要になります。

必要な機能を厳選し、利用頻度の高いコンテンツを目立たせるなど、シンプルな設計を意識することが活用への第一歩です。

使っている人が少ない

社内ポータルサイトは、導入しただけでは活用されません。

社員の利用が定着しない原因として多いのが、「メリットが感じられない」「必要な情報がない」といったケースです。

たとえば、更新頻度が低く、いつ見ても同じ情報ばかりだと、「見ても意味がない」と思われてしまいます。また、どの部署も使っていない状態だと「使わなくても問題ない」という空気が社内に広まり、利用率はどんどん下がります。

社内ポータルサイトは、“日常業務で使う必然性”を作ることが鍵です。業務で必要な情報をポータルに集約したり、社内申請や勤怠入力など「必ず使う仕組み」を組み込んだりすることで、自然とアクセスする習慣が生まれます。

株式会社シフトでは、セガサミーホールディングス様の社内ポータルサイトを構築しました。グループ内の従業員が毎日訪れる理由をこちらのインタビュー記事で紹介しています。

事例記事:従業員が毎日訪れる必要不可欠なサイトに…

情報が見つけにくい

社内ポータルサイトに情報を詰め込みすぎると、目的の情報にたどり着くのが難しくなります。

部署や担当者ごとに異なる形式でコンテンツが登録されていたり、分類ルールが曖昧だったりすると、探す手間がかかり、結局「誰かに聞いた方が早い」となってしまいがちです。

社員が情報を見つけやすくするには、構造設計と検索性の両立が重要です。

カテゴリやタグで情報を整理するほか、サイト内検索やフィルタリングなど、ユーザー自身で探しやすい仕組みを設けることで、必要な情報へのアクセスがスムーズになります。

また、デザイン面でも「どこに何があるか」が直感的にわかるようにすることが大切です。

操作に迷わず、すぐに目的を果たせるポータルが“活用される社内ポータルサイト”の第一歩といえるでしょう。

投稿ルールやテンプレートがない

社内ポータルサイトを導入しても、投稿ルールやテンプレートが定まっていないと、情報が整理されず、投稿する側も閲覧する側も使いづらくなってしまいます。

特に導入初期は「どんな内容を載せればいいのかわからない」「他の人の投稿を参考にしてからにしよう」といった心理的ハードルが生まれ、結果として更新が止まることも少なくありません。

こうした状況を防ぐためには、投稿の型(テンプレート)を決めておくことが効果的です。

たとえば「タイトル/目的/対象者/添付資料」のようにフォーマットを用意しておくと、誰でも迷わず投稿でき、内容も統一されます。

また、初期段階では管理者がサンプル投稿を複数用意しておくことで、社員が投稿のイメージを掴みやすくなります。

テンプレート化は、運用の属人化を防ぎ、長期的な活用を支える重要な仕組みです。

情報が古い・更新されない

どれだけデザインや機能が整っていても、掲載されている情報が古いままでは社内ポータルサイトは活用されません。

「いつ見ても内容が変わらない」「更新日が数ヵ月前のまま」といった状態では、社員がアクセスする価値を感じなくなってしまいます。

社内ポータルサイトを活性化させるためには、情報を更新し続ける体制が欠かせません。

たとえば、部署ごとに更新担当者を設けて情報の鮮度を保つ、トップページで新着情報を自動表示するなど、定期的な更新を仕組み化することが効果的です。また、更新そのものを“負担”にしない工夫も重要です。

更新作業が簡単で、操作に時間がかからない仕組みであれば、自然と継続的な運用ができるようになります。

社内ポータルを構築する6つのポイント

ポイント1:目的を明確にして運用責任者を決める

社内ポータルサイトを構築するうえで最初に行うべきは、「何のために運用するのか」を明確にすることです。

「情報共有を効率化したい」「社員同士のコミュニケーションを活性化したい」など、目的があいまいなまま構築を進めると、どんな機能を備えるべきか、どんな運用を想定すべきかが定まらず、使われないポータルになりがちです。

また、目的が定まったら、それを実現するための運用体制を整えることも重要です。

情報発信や更新を担当する広報・総務部門、システム面を管理する情報システム部門など、役割を分担し、責任者を明確にしておくと運用が滞りません。

さらに、構築時から「どう継続的に運用していくか」を意識し、更新を習慣化できる仕組み(担当者通知・運用ルール・定期レビューなど)を設けておくことで、導入後の定着率が大きく変わります。

ポイント2:目的に沿った要件定義を行う

目的が明確になったら、次はその目的を実現するための要件定義を行います。要件定義とは、どんな情報を誰に届け、どんな機能が必要なのかを整理するプロセスです。

たとえば、

- 経営方針や全社ニュースの発信を目的とする場合 → 「お知らせ」や「トップメッセージ」の掲載エリア

- 業務の効率化を目的とする場合 → 「申請フォーム」「マニュアル」「FAQ」などの整備

- 社員間コミュニケーションの活性化を目的とする場合 → 「掲示板」「コメント」「アンケート」などの仕組み

といったように、目的ごとに必要な機能・コンテンツが異なります。

また、要件定義の段階で「社内ポータルサイトを誰が、どのような場面で使うのか」まで想定することも重要です。

PCだけでなくスマートフォンやタブレットからの利用を想定したり、部署ごとに見せたい情報を切り分けたりと、運用後の使われ方を踏まえた要件設計を行うことで、構築後の手戻りを防ぐことができます。

もし社内だけで要件を整理するのが難しい場合は、社内ポータルサイトの実績がある制作会社に相談するのもおすすめです。

第三者の視点から課題を整理してもらうことで、抜け漏れのない構成を作りやすくなります。

ポイント3:全社で統一したポータルに設計する

社内ポータルサイトは、全社員が使う“社内の入り口”です。そのため、部署ごと・システムごとに異なるデザインや構成になっていると、利用者が混乱しやすくなり、結果的に「使いづらい」と感じられてしまいます。

特に大企業では、部門単位で個別のポータルを運用しているケースも多く、情報が分散してしまうことが課題になります。たとえば、人事ポータル・営業支援ポータル・総務ポータルなどがそれぞれ存在すると、社員は「どのサイトを見ればよいか」迷ってしまうのです。

こうした課題を解消するには、全社で共通の設計・デザイン・認証基盤をもつポータルに統合することが重要です。見た目や導線を統一することで、社員が迷わず目的の情報にアクセスできるようになります。

また、全社共通の運用ルールを設定することで、部署ごとのばらつきを防ぎ、安定した運用が可能になります。

もし複数ポータルがすでに存在する場合でも、段階的に統合を進めることで、利用者の混乱を最小限に抑えることができます。

ポイント4:誰もが使いやすいデザインにする

社内ポータルサイトは、すべての社員が日常的に使うサイトです。そのため、見やすく・わかりやすく・迷わず操作できるデザインであることが欠かせません。

ボタンの配置や文字の大きさ、色の使い方などを工夫することで、パソコン操作に慣れていない人でも直感的に使えるようになります。また、「よく使う情報」や「申請フォーム」など、アクセス頻度の高いページにはすぐ移動できる導線を設けると、使いやすさが大きく向上します。

さらに大切なのが、見た目の美しさよりも“使いやすさ”を優先することです。デザインを凝りすぎて目的の情報が探しにくくなると、本来の業務効率化という目的から外れてしまいます。

見やすさ・使いやすさ・更新しやすさのバランスを意識しながら設計することで、社員が自然にアクセスしたくなる社内ポータルサイトになります。

ポイント5:セキュリティとアクセス制限を適切に設計する

社内ポータルサイトには、社内資料や顧客情報など、機密性の高いデータが掲載されることもあります。

そのため、安全に情報を管理する仕組みづくりが欠かせません。まずは、アクセスできる範囲をきちんと設定しましょう。

多くの企業では、社外からのアクセスを制限したり、特定のIPアドレスのみ許可したりといった制御を行っています。また、部署や役職ごとに閲覧・編集できる範囲を分けることで、必要な人だけが必要な情報を扱える環境を整えることができます。

あわせて重要なのが、社員一人ひとりのセキュリティ意識を高めることです。パスワード管理の徹底や、外出先での閲覧ルールを明確にしておくことで、情報漏えいのリスクを大幅に減らせます。

社内ポータルサイトは便利である一方、情報が集中するためリスクも高まります。システム上の制御と、社員への教育・啓蒙の両輪でセキュリティを守ることが大切です。

ポイント6:更新ルールと浸透施策を運用に組み込む

社内ポータルサイトは、構築して終わりではありません。運用を続けていく中で「更新が止まってしまう」「誰も見なくなる」といった課題が起こりやすいため、最初から運用を見据えた仕組みを設計しておくことが大切です。

まずは、情報を「誰が」「どのくらいの頻度で」「どんな手順で」更新するかを明確にしましょう。担当者を決めておくことで、更新漏れや責任のあいまいさを防げます。

また、トップページに「新着情報」や「人気の記事」を自動で表示するなど、見られる仕掛けを組み込むことで自然とアクセスを促すことができます。

さらに、社員がアクセスしたくなる工夫も有効です。たとえば、社長メッセージや社員紹介、イベントレポートなど、業務以外の情報も定期的に発信することで、日常的に閲覧するきっかけを作れます。

システムの完成度だけでなく、「継続して使われる仕組み」まで設計することが、社内ポータルサイト成功の鍵です。

社内ポータルサイトを構築する主な方法と代表的なツール

社内ポータルサイトは、目的や運用体制、社内のIT環境によって、構築方法が大きく異なります。

グループウェア系の製品(例:desknet’s NEO、サイボウズGaroon など)に社内ポータルサイト機能を含めて運用する企業もありますが、ここでは比較的多くの企業で採用されている代表的な3つの構築方法を紹介します。

SharePoint

Microsoftが提供する「SharePoint」は、Microsoft 365を導入している企業で広く利用されている社内ポータルサイト構築ツールです。WordやExcel、Teamsなどのアプリとスムーズに連携できるため、社内のファイル共有や共同編集が容易になります。

特に、複数人でリアルタイムに資料を編集したり、社内の共有フォルダをポータル上に統合したりできる点は大きな魅力です。

一方で、デザインや構成の自由度は低く、管理設定もやや複雑なため、IT部門が主導して運用するケースが多い傾向にあります。

こんな企業におすすめ

- Microsoft 365をすでに導入している

- 社内文書をOfficeアプリと連携させて一元管理したい

- システム担当者が中心となって運用できる体制がある

Googleサイト

>Googleが提供する「Googleサイト」は、Google Workspace(旧G Suite)を利用している企業にとって手軽に始められる構築方法です。Webの知識がなくても、ドラッグ&ドロップでページを作成でき、Googleドライブやカレンダー、スプレッドシートなどの他サービスとスムーズに連携できます。

たとえば、部署ごとのスケジュールをGoogleカレンダーで共有したり、議事録をスプレッドシートで埋め込んだりすることが可能です。

無料で使える点も魅力ですが、ページ階層の上限やデザインの自由度などには制限があります。そのため、本格的なカスタマイズや独自のデザインを重視する場合には不向きなケースもあります。

こんな企業におすすめ

- Google Workspaceを日常的に活用している

- 社内ポータルサイトを低コスト・短期間で構築したい

- 小規模〜中規模チームでまず試したい

CMS

WordPressなどのCMS(コンテンツマネジメントシステム)を利用すれば、デザインや構成を自由にカスタマイズした社内ポータルサイトを構築できます。ページの追加や編集が簡単で、運用を自社で行えるため、柔軟に改善・拡張できる点が大きなメリットです。

ただし、セキュリティ対策やシステム保守の手間が発生するほか、HTMLやCSSなどの基本的な知識がある程度必要になります。社内に専門人材がいない場合は、制作会社に構築を依頼し、運用や更新だけを自社で行う形が現実的です。

もし、WordPressなどの一般的なCMSでは実現が難しい要件がある場合は、当社株式会社シフトが独自開発しているパッケージCMS「サイトマネージ」のような柔軟なシステムを選ぶ方法もあります。

サイトマネージは、企業ごとの運用フローや要件に合わせて機能をカスタマイズでき、申請フォーム・FAQ・掲示板・検索機能などを自由に設計可能です。また、他システムとの連携にも対応しており、段階的に機能を拡張していくこともできます。

こんな企業におすすめ

- 社内の運用体制に合わせて柔軟に構築したい

- デザインや機能にもこだわりたい

- 長期的な運用・拡張を見据えている

- SharePoint・Googleサイトでできないことが増えた

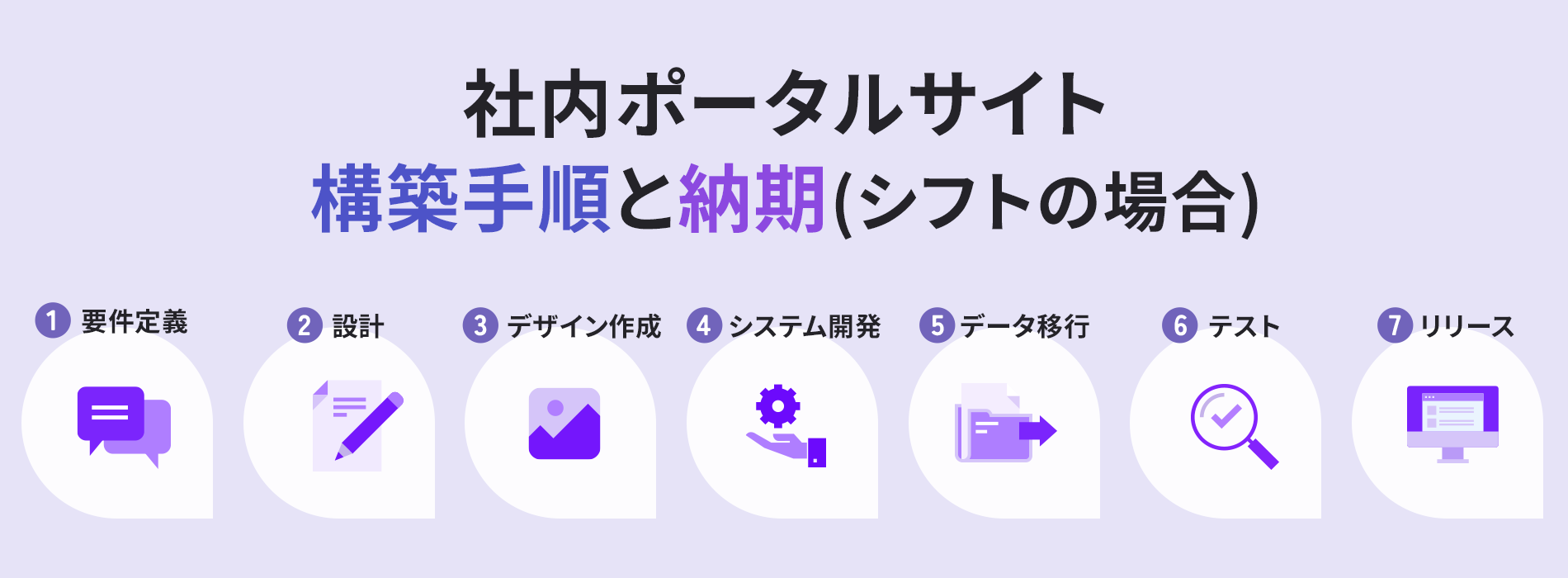

社内ポータルサイト構築手順と納期(シフトの場合)

ここまで紹介したように、社内ポータルサイトの構築にはさまざまな方法があります。ここでは、当社シフトで実際に社内ポータルサイトを構築する際の手順と納期の目安について紹介します。

1.ヒアリング・要件定義

利用する社員のアクセス方法、コンテンツ閲覧制限仕様、扱うコンテンツの種類、ボリューム、 アクセス端末、アクセス数、インフラ要件などを整理していきます。

ヒアリングでのポイントは、前述の” 利用する社員情報のアクセス制限仕様”です 。WindowsのAD認証を利用したり、SMALを利用した シングルサインオン認証、独自認証(ユーザーデータベース構築)など様々で、方式によって コストが大きく変わります。

また、社員(部署が多い)によってコンテンツの出しわけが必要となるケースも多いです。扱うコンテンツの種類も、例えば動画コンテンツを扱う必要がある場合、外部の動画配信ベンダーと連携をすることが多いです。

外国人の社員が多い場合は、サイトを多言語展開することもあります。データ移行が発生する場合は、既存システムからのデータ移行設計の難易度が高くなることが多いです。

要件定義にかかる期間は案件の内容によってさまざまですが、2ヵ月程度が一般的です。

2.設計

要件定義の内容に沿って、公開側と管理画面の設計を行います。

社員のアクセス制限やコンテンツ閲覧制限の仕様によっては設計の難易度が高くなることがあります。また、データ移行を行う際に複数のサイトから移行する場合は、移行計画、設計に時間がかかることがあります。

設計を行う期間は2ヵ月程度が多いです。

3.デザイン作成

デザインの作成は一般的なサイトと大きく変わりません。

情報量が多くなることが多いので、「見る」より「使う」を意識した UI設計をして、 デザインがシンプルなスタイリッシュなデザインにすることが多いです。

期間は1ヵ月から2ヵ月程度が多いです。

4.システム開発

作成したデザインを元に社内ポータルサイトを構築していきます。開発は一般的な Webシステムの構築とあまり変わりはありません。アクセス制限による認証方式やコンテンツ閲覧制御に時間を使います。

他の開発はシフトのパッケージCMS「サイトマネージ」であれば標準プラグインの機能で対応できることが多いです。社内ポータルサイトの基盤として、CMS(コンテンツマネジメントシステム)を導入することで、コンテンツの共有をしやすくします

規模にもよりますが、開発にかかる期間は2ヵ月から5ヵ月程度です。

5.データ移行

現状のコンテンツを新システムに移行します。

移行元のシステムによってデータ移行の難易度が変わります。主に下記の方法でデータ移行を進めていきます。>

- データベースのdumpから移行する

- クローリングしてHTMLを取得する

- 手動でHTMLを作成する

どの方式も簡単ではなく、最終的には目視確認も必要で、CSSの調整等を行い、 レイアウトを調整することが多いです。

期間は、1ヵ月から6ヵ月と様々です。

6.テスト

社内ポータルサイトが正常に動作しているかを確認するためにテストを行ないます。

特にアクセス制限による認証方式やコンテンツ閲覧制御のテストが難しいので、テストには時間を使います。

期間は2ヶ月から3ヶ月程度となります。>

7.リリース

テストを終えるといよいよリリースです。

社内のインフラを利用する場合、リリース時に客先に伺うことがあります。最近は、AWSなどのクラウド環境で運用する会社が増えてきています。

期間は1日で完了します。

社内ポータルサイトの平均的な納期

要件などによって納期は変動しますが、おおむね4ヶ月から6ヶ月ぐらいの納期が一般的です。

社内ポータルサイトの成功事例

社内ポータルの活用に成功している企業には、共通した考え方や仕組みづくりの工夫があります。

ここでは、株式会社シフトが手がけた実際の構築事例をもとに、社員が毎日アクセスしたくなる社内ポータルを実現したポイントをご紹介します。

セガサミーホールディングス株式会社

株式会社シフトでは、セガサミーグループ全体の情報伝達をより早く、より効率的に行うための社内ポータルサイトを、自社開発CMS「サイトマネージ」で構築しました。

グループ各社で独自に運用されていたイントラネットを統合し、情報の一元化とコミュニケーション活性化を実現しています。

デザイン例

リニューアル当時の課題

- グループ各社でイントラが独自に運用されており、他社の情報取得が困難だった。

- イントラごとに掲載場所・方法が異なり、必要な情報へ辿り着くのが難しかった。

- グループ共通情報は複数のイントラサイトへ同じ情報を掲載するため手間がかかっていた。

すでに社内ポータルサイトを運用していたのですが、このような課題を抱えていたため社内ポータルサイトをリニューアルすることとなりました。

リニューアルの目的

- 複数の社内ポータルサイトを1つに統合

- 情報発信スピードの向上

- コンテンツ管理の効率化

- セガサミーグループ社員同士のコミュニケーションの活性化

課題を踏まえ、目的を明確にして運用イメージをしっかりと持って要件定義を行っていきました。

実装の特徴と成果

グループ全社員が利用するポータルサイトとして、各社ごとにコンテンツを見せ分けできるよう、プラグインをカスタマイズして設計。

導入後は、情報が1つの場所に集約されたことで、情報共有のスピードと正確性が大幅に向上しました。

現在では、グループ社員の約8割が毎日アクセスする、なくてはならないポータルとして活用されています。

セガサミーホールディングス様が社内ポータル閲覧率80%を実現した理由をまとめた事例資料をご用意しています。「グループ会社ごとに社内ポータルがバラバラに運用されている」「閲覧率が伸び悩んでいる」などの課題をお持ちの方は、ぜひご覧ください。⇒資料をダウンロードする

セガサミーホールディングス様のほかにも、非公開案件を含め多くの社内ポータル構築を手がけてきました。

実績としてご紹介できないプロジェクトも多いのですが、これまでに培ったノウハウをもとに、業種や目的に応じた最適なポータル構成や運用方法をご提案できます。

「自社に合った社内ポータルの形を相談したい」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。⇒社内ポータルサイトについて相談する

“使われる”社内ポータルを実現するための成功の秘訣

社内ポータルサイトを“作って終わり”にしないためには、構築段階から「どうすれば社員が自然に使い続けたくなるか」を見据えて設計することが大切です。

必要な情報を適切に届ける仕組み、既存システムとの連携、更新しやすい運用フロー、毎日アクセスしたくなるデザイン——こうした要素を初期構想の段階で整理しておくことで、導入後の定着率は大きく変わります。

シフトでは、これまで数多くの社内ポータルサイト構築を支援してきた経験から、企業の目的や組織体制に合わせた最適な仕組みを提案しています。

「情報共有を活性化したい」「業務効率を高めたい」「社内コミュニケーションを促進したい」など、課題や目的に応じて柔軟に構成や機能をご提案できるのが私たちの強みです。

長く使われる社内ポータルサイトを実現したい方は、ぜひご相談ください。⇒社内ポータルサイトについて相談する

まとめ

社内ポータルは、社内情報・ツール・コミュニケーションを一元化する“社内の入口”です。

とくにテレワークや部門横断の働き方が広がる今、目的の明確化/全社で統一した設計/検索性と情報の出し分け/既存システム連携(SSO等)/更新しやすい運用体制を“構築段階から”設計できるかが成否を分けます。さらに、使いやすいデザインと継続的に見られるコンテンツ設計(お知らせ・FAQ・ナレッジ・トップメッセージ等)が、活用定着のカギになります。

私たちは多様な支援実績で得たノウハウをもとに、業種・組織・目的に合わせた最適解をご提案します。詳しい支援内容や費用感などをまとめた資料もございますので、社内ポータルサイトの構築・リプレイスをご検討中の方はぜひダウンロードしてみてください。⇒サービス資料をダウンロードする